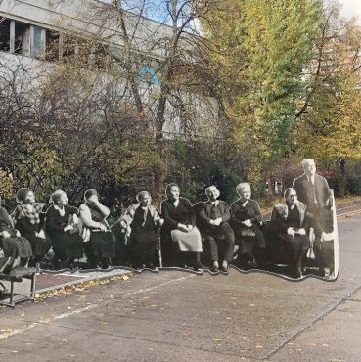

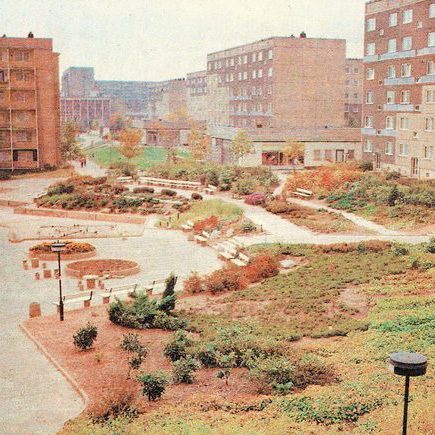

Die im öffentlichen Raum verbliebenen Sitzmöbel der DDR markieren eine andere Vorstellung von Stadt – eine, in der Möblierung nicht primär dem Prinzip individueller Aneignung, sondern kollektiver Verfügbarkeit folgt. Gleichzeitig erlaubten die leichten, beweglichen Stühle eine flexible Nutzung: Sie konnten verrückt, gruppiert oder vereinzelt verwendet werden. In dieser Ambivalenz zwischen gemeinschaftlicher Ordnung und persönlicher Freiheit lag ihre besondere Qualität. Ihre standardisierte, widerständige Präsenz verweist auf ein infrastrukturelles Denken, das im heutigen Stadtbild zunehmend verschwindet.